日本ではまだ食べられるはずの食品がさまざまな理由で大量廃棄され、環境問題に発展しています。その一方で、貧困や家庭環境が原因で食料不足に悩む人もいます。それらの課題を解決する方法としてフードバンクの活動が注目されています。

この記事では、食品ロスを減らし環境負荷を軽減できるフードバンクの活動とそれを支援するために私たちができることを解説します。

フードバンクとは

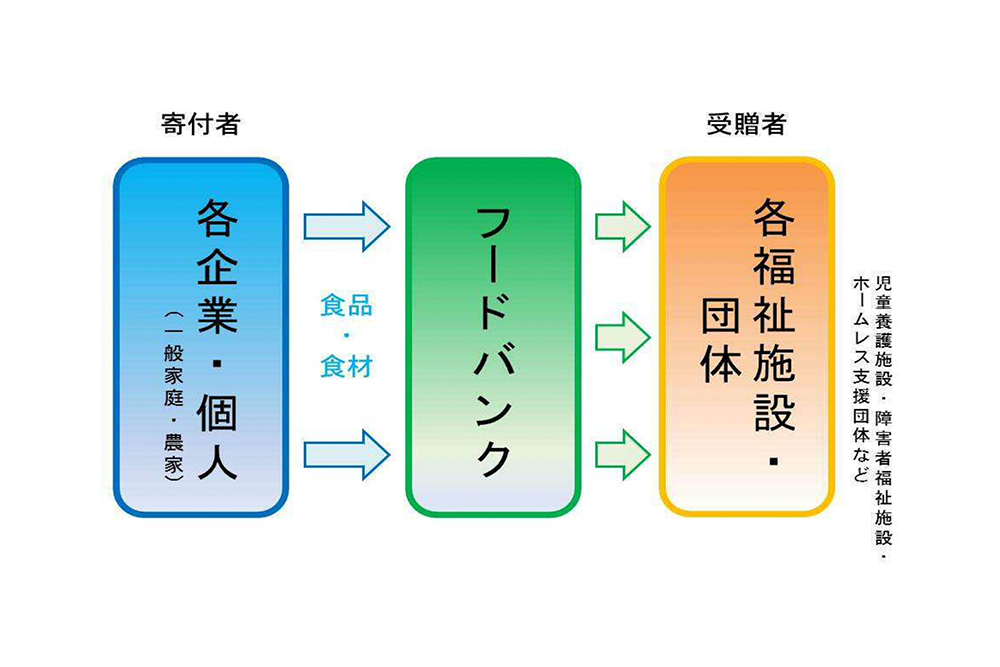

フードバンクとは、生産・流通・消費などの過程において、過剰生産やパッケージ変更などで店頭に並べられなくなった食品を農家や企業から寄付してもらい、必要とする人・施設などに提供する取り組みです。

農林水産省によると、アメリカ合衆国で始まった活動で、既に約50年の歴史があるとされています。日本では、2000年以降にNPO(非営利団体)が主体となってフードバンクの設立が始まりました。

令和元年(2019年)には「食品ロス削減推進法」が成立。国がフードバンク支援を行うことが明文化されています。

2020年に農林水産省が発表した資料によれば、発表時点で約130団体が活動しています。

フードドライブとの違い

フードバンクとともによく聞く言葉として、フードドライブがあります。両者の違いは、誰が食品を寄付するかという点です。

フードバンクでは、主に農家を含む企業から地域の福祉施設・団体に食品を寄付します。一方、フードドライブでは、主に一般家庭から地域の福祉施設やフードバンク団体へ食品を寄付します。

フードバンクの仕組み

農家や企業から寄付された食品は、その後どのように取り扱われるのでしょうか。食品の取扱方法、安全情報の管理について解説します。

取扱方法

扱う食品や寄付する団体の規模によって、取扱方法は以下の4つに分かれています。

- 在庫型

- クロスドッキング型

- 引取・配送型

- 仲介型

それぞれ詳しく解説いたします。

在庫型

農家や企業から寄付された食品をフードバンク団体が所有する倉庫に保管し、必要に応じて福祉施設や団体に配送する方法です。

クロスドッキング型

寄付された食品を一時的にフードバンクの拠点に集約後、仕分けをしてから配送する方法です。

引取・配送型

フードバンクが派遣したスタッフが、農業や企業から食品を直接受け取り、福祉施設・団体に配送する方法です。一時保管がないため、他の方法よりも早く配送できる点がメリットとなります。

仲介型

フードバンク団体が仲介役となり、配送の調整に特化する方法です。この方法では、輸送・配送を福祉団体に委託します。

安全情報

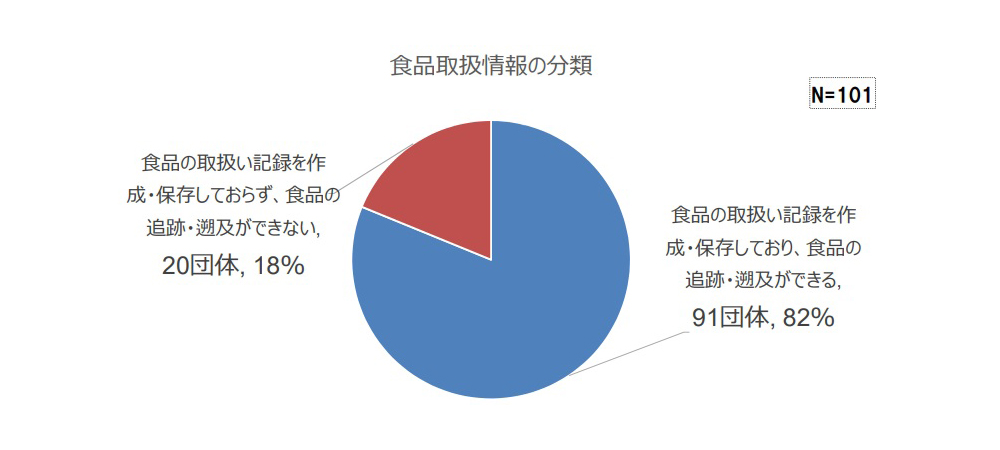

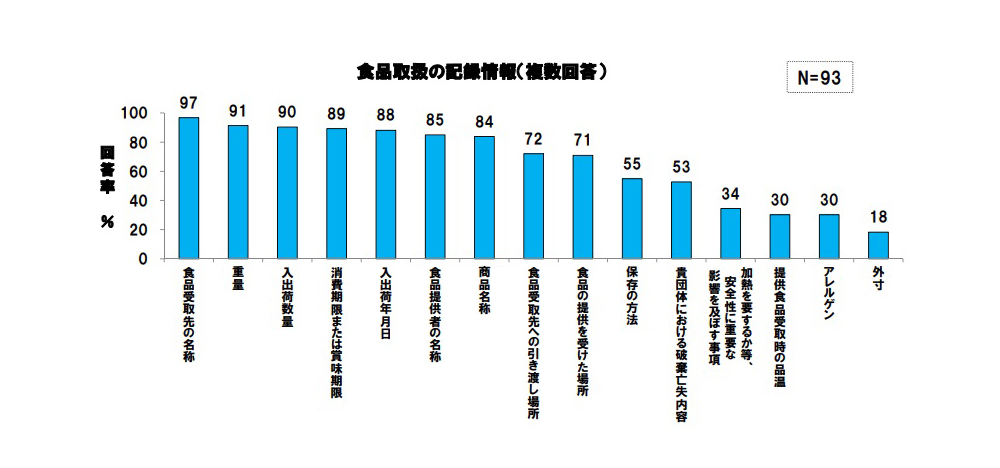

農林水産省がフードバンク団体に行ったアンケートによると、回答した101団体のうち91団体が、取り扱う食品の記録を作成・保存し、追跡・遡及ができるとしています。

記録されている内容の多くは、食品の重さ、数量、またいつ、誰から受け取り、どこへ提供したかなどです。こうした記録によって食品の情報を遡及でき、安全性が担保されています。

フードバンクのメリット

フードバンクの活動には、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。人へのメリットと、人以外へのメリットのどちらも解説します。

食品不足、貧困に悩む人を支援できる

フードバンクの活動によって食品不足や貧困に悩む人を支援することができます。寄付によって集まった食品は、児童養護施設やDV被害者のためのシェルターといった福祉施設に提供されたり、路上生活を強いられている人に配布されたりします。

自力では十分な食品を得られない人の命を守る活動であると言えます。

食品ロス削減

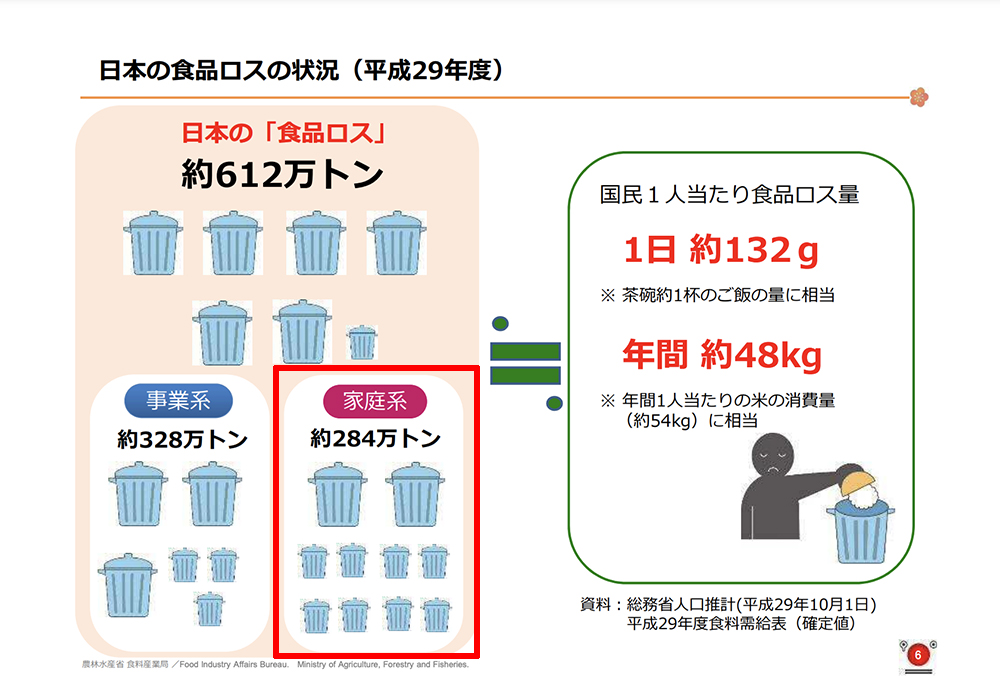

農林水産省によると、令和2年度時点の日本の家庭から出る食品ロスは、年間約247万トンとされています。

安全に食べられるにもかかわらず大量廃棄されている食品を、本当に必要としている人に届けることは、食の偏りをなくし、食品ロスを削減することに繋がります。

環境負荷低減

食品ロスが発生した場合、その食品の焼却に大量のエネルギーが使われるだけでなく、温室効果ガスとなる二酸化炭素を排出します。

フードバンクの活動には、このような環境負荷を低減する効果も期待できます。

フードバンクが抱える課題

フードバンクの活動は、食品を必要とする人や団体、また環境にも、大きなメリットをもたらします。しかし、活動を行ううえでフードバンクが抱えている課題もあります。ここではその課題について、紹介します。

活動費の不足

活動しているフードバンク団体の多くは、NPOが主体です。NPOの主な活動資金は、集めた寄付金や会費です。非営利であるため事業による利益を多く得られず、活動費不足が課題となっています。

人員の不足

フードバンクの活動には食品の受け取りや仕分け、輸送・配送など、多くの人手が必要です。ところが、フードバンクを運営するNPOが非営利であることから、活動費だけでなく人員不足の課題も抱えています。

その背景には、資金が潤沢でないために継続雇用が難しい、給与が低く人員が定着しないといったことがあります。

保管場所・輸送車の不足

多くの食品を提供するためには、食品を保管する場所、輸送・配送する車が必要です。しかし、それらの確保や維持にはコストがかかります。食品の保管場所や輸送車の不足により、フードバンクの活動が停滞してしまう懸念があります。

食品のミスマッチ

フードバンクに寄付される食品は、必ずしも食べ物を必要としている人が食べたいものであるとは限りません。寄付には一定の基準があること、寄付される食品は農家や企業が抱えきれない在庫であることなどから、こうしたミスマッチが生まれます。

フードバンクを支援するため私たちが出来ること

フードバンクは人や環境にメリットのある活動をする一方で、活動費不足など多くの課題を抱えています。そこで私たちひとりひとりが、活動を支援するために出来ることを紹介します。

食品を寄付する

自治体や地域のコンビニエンスストアがフードドライブの活動を行っている場合、家庭にある食品を寄付することで、フードバンクの支援に繋がります。食品の種類も豊富になり、食品のミスマッチ緩和に繋がるかもしれません。お中元やお歳暮などで受け取った食品を寄付したり、備蓄として保管している食品の一部を寄付したりするとよいでしょう。

金銭を寄付する

食品ではなく、金銭の寄付によって活動を支援する方法もあります。食品を寄付する場合は賞味期限や食材などに条件がありますが、金銭の場合は条件がなく、より手軽に行える支援方法と言えます。

ボランティアに参加する

フードバンクの活動に、ボランティアとして参加する方法もあります。参加を希望する場合は、フードバンクを行う団体のホームページなどで募集情報を探して応募するとよいでしょう。

フードバンクの活動を知って支援しよう

欧米と比較して遅れて始まった日本のフードバンク活動には、活動費や人員の不足など多くの課題があります。資金、人員などが揃い十分な活動が行われれば、多くの人や環境を救うことが可能となります。私たちがこうした実状を知り、ひとりひとりが出来る方法・出来る範囲で活動を支援することが大切ではないでしょうか。