近年、環境悪化によりお寿司が食べられなくなると言われています。具体的には、環境変化を受けて寿司ネタが獲れず、2090年代にはお寿司という食べ物そのものがなくなる可能性があります。そこでこの記事では、お寿司が好きな人、環境問題は自分の生活とは縁遠いと感じている人に向けて、環境問題がおよぼすお寿司への影響を解説します。

寿司ネタが獲れなくなる理由

寿司ネタである魚や貝が獲れなくなる理由のひとつは、世界で起きている乱獲です。乱獲によって魚貝類の数が減るだけでなく、生態系のバランスも崩すこととなります。さらに深刻な理由は、地球温暖化による環境変化です。ここでは、寿司ネタに影響を及ぼす環境変化について解説します。

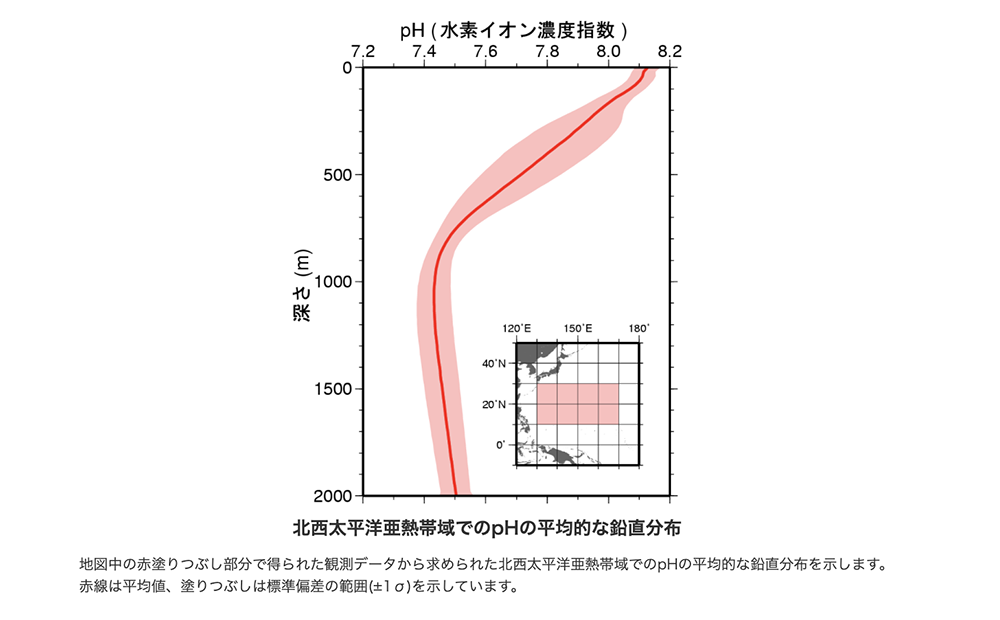

海洋酸性化

海洋酸性化とは大気中に放出された二酸化炭素を海洋が吸収し、海水中の二酸化炭素濃度が上昇することを指します。一方、海水内の炭酸イオンやカルシウムの濃度が下がり、海洋のpHも低下します。

実際に太平洋のハワイ近海について、Dore et al. (2009)が表面海水中の二酸化炭素濃度の長期的な上昇を報告しているほか、海洋酸性化の進行について世界で複数のデータが報告されています。海水に含まれる炭酸カルシウムは貝や甲殻類の成育に欠かせない物質であるため、海洋酸性化によって炭酸カルシウムが不足すると貝や甲殻類が育たず、漁獲量の減少へと繋がります。

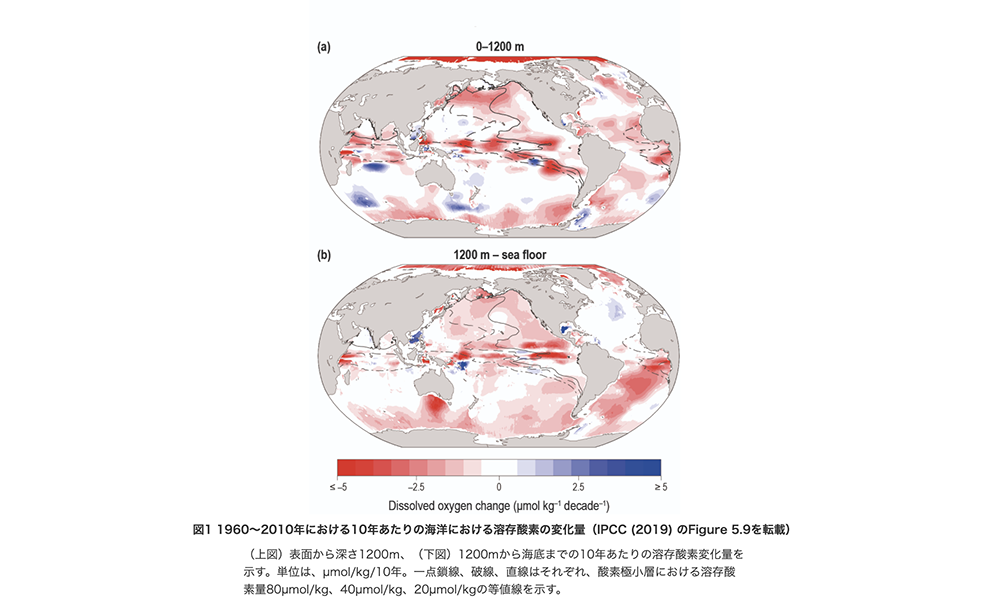

貧酸素化

国土交通省気象庁は、長年の海洋観測の結果を受けて海洋の貧酸素化が見られると発表しています。貧酸素化とは、海洋中の溶存酸素量が減少することです。実際にSchmidtko et al.(2017)により、1960年以降の約50年間にわたり海洋全体で溶存酸素量の約2%が減少したという報告があります。

海洋酸性化、貧酸素化はすぐに生態系に影響が出るものではありませんが、影響が長期におよぶことで海洋生物の生息域が変化したり生態系が崩れたりすることが懸念されています。

海水温度の上昇

貧酸素化、海洋酸性化と共に気候変動による海洋生態系への三大ストレスと言われる、海水温の上昇。地球温暖化により、魚貝類にとって適温であったはずの水温が変化してしまい、今後多くの魚貝類がいなくなると懸念されています。

国立研究開発法人 国立環境研究所は、地球温暖化、海洋酸性化、貧酸素化が今後、北海道沿岸域の水産対象種に影響を及ぼす可能性があると発表しています。同時に、対策として人為起源CO2排出の大幅削減が必要であるとしています。

自然災害、水質汚染

近年、特に甚大な被害を生んでいるのが自然災害です。大雨や台風は海水温が上昇して蒸発し、大気中に溶け込むことによって発生します。発生した大雨や台風によって、海に住む生態系が直接被害を受けるだけでなく、自然災害後の水質汚染によって被害を受けることもあります。

いずれも海洋生物にとって住むことの出来ない環境となり、生存数が減り、漁獲量の低下へと繋がるのです。

今後食べられなくなるネタは?

水温上昇に耐えられない魚貝類は、今後、漁獲量が低下するでしょう。なかには養殖すら出来ないものもあり、生息数、漁獲量が減り続ければ私たちが食べることは出来なくなります。では、今後食べられなくなる可能性が危惧されている寿司ネタには、どんなものがあるのでしょうか。

サケ、イクラ

「シロザケ」は水温の低い地域に生息し、日本では北海道や東北で獲れる魚です。しかし現在のまま水温が上昇すると、シロザケはより低い水温を求めて北上します。そのため、21世紀末には日本周辺での海洋が難しくなり、国産のサケやイクラは入手困難となります。

ヒラメ、マダイ

ヒラメはサケと同じく、海水の温度上昇によって北上を強いられます。海水温の上昇が続けば、21世紀末までには九州や瀬戸内海などの海域での成育が困難になると言われています。マダイもヒラメと同じ水温域で成育しているため、同様に影響を受けるでしょう。

ウニ、アワビ

ウニやアワビは水温上昇と海洋酸性化の影響を受けて、生存数の減少が危惧されています。ムラサキウニが生息できる限界水温は25℃で、北海道、オホーツク、三陸を中心に低い水温の海域に生息しています。海水温の上昇に弱いため、水温上昇が続けば生存出来なくなるでしょう。

また、ウニやアワビが食べる海藻類も水温上昇の影響を受けて数が減っており、ウニにとっての食料が減ることでウニの生息数減少に拍車をかけます。

貧酸素化によって光合成が出来なくなることも、海藻類の成育に悪影響を及ぼします。さらに海洋酸性化によって海水中の炭酸カルシウムが減り、ウニやアワビは殻を形成出来なくなる恐れもあります。

ホタテ

ホタテは海水温が23℃を超えると、生理的に障害が起こります。発生した障害によって、貝同士でぶつかったり、岩に当たったりして傷が出来た場合、傷が自然治癒しづらくなることがわかっています。

さらに海洋酸性化の影響も受けて貝殻の形成はより難しくなり、大きなホタテや傷のないホタテが獲れなくなるだけでなく、ホタテそのものの数も減少してしまいます。

対策として提唱される「サステナブル寿司」とは?

将来も美味しいお寿司が食べられるよう、対策として「サステナブル寿司」が提唱されています。サステナブル寿司とは、地産地消、養殖が可能であるなど持続可能な魚貝類をネタに使ったお寿司のことです。

アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド発祥で、現在ではサステナブル寿司が食べられる店舗が増えています。サステナブル寿司には、サステナブルな食材であるかを判断するための「4Sルール」と呼ばれる指標があります。

4Sルール

1.Small(小さい)

大きな魚と比較すると、小さな魚は成長率や繁殖力が高く供給量が多いため、小さな魚を食べる方がサステナブルであると言えます。

2.Seasonal(季節性)

旬のものを食べる、地産地消を行うことで炭素依存を減らし、環境負荷を抑えるという考え方です。旬のものや地元の食材を食べることで環境負荷を削減するという考えは、野菜や果物にも通じます。

3.Silver(銀)

サバやアジなど、銀色の皮がついたまま食べる「ひかりもの」を選ぶこともサステナブルと言えます。貝や甲殻類のように殻を捨てることがなく、食品ロスひいては二酸化炭素の排出量を抑えることに繋がります。

4.Shellfish(貝類)

ホタテやアサリといった貝類は、マグロやサケのような魚と比較すると環境負荷を抑えて養殖ができます。軟体動物と呼ばれるイカやタコも貝類と同様に、サステナブルな養殖が可能です。

今後お寿司を食べるときには、少しでも4Sルールを意識して食べられると良いでしょう。

美味しいお寿司を食べ続けられるよう 今できることに取り組もう

お寿司が完全に食べられなくなるのは2090年頃と言われていて、まだ先のことと思うかもしれません。しかし、私たちがこれまでと変わらない生活を続ければ、地球温暖化が加速してお寿司が食べられなくなる日はより近くなるでしょう。

そんな事態を避けてこれからもお寿司を食べ続けられるように、まずは早急に温暖化対策を行うことが必要です。

これまで温暖化に関して対岸の火事であると感じていた人も、お寿司という身近な食生活のテーマをきっかけに、今起きている環境問題の深刻さが感じられるのではないでしょうか。今後、温暖化による危機感を持って、問題を改善するためのアクションに繋げていきましょう。