最近、ビジネス誌やSNSのタイムラインを見ていると「やっぱり出社が強い」「リアルの雑談が大事」といった言葉をよく目にします。確かに、偶発的なコミュニケーションやチームの一体感、若手の育成には、リアルな場ならではの価値があるのも事実です。

でも「だからフルリモートは終わり」という空気感には、どこかモヤモヤが残ります。フルリモートという働き方があったから、キャリアを諦めずに済んだ人、地方に住みながら都市部の仕事を続けられた人、育児や介護との両立ができた人。そんな人たちは、今も確実に存在しています。

それは「ほんの一部」ではなく、私にはむしろ出社で働ける人よりも、フルリモートで救われる人のほうが、100倍多くいるように見えます。今回は「出社回帰」と「リモトーワーク」という働き方について改めて考えてみます。

出社回帰が進んでいる背景

パンデミックをきっかけに一気に広がったリモートワークですが、2023年ごろから「出社回帰」という言葉を目にする機会が増えてきました。オフィスに人が戻りつつある。そんな流れが、いま少しずつ加速しているように感じます。例えば、Amazonは2023年に週3日の出社を義務付けたうえで、2025年から原則週5日出社へと方針を変更すると表明しました。同様に、Apple、Google、Metaなどの他のGAFA企業も、すでに週3日の出社を基本とする体制に切り替えています。

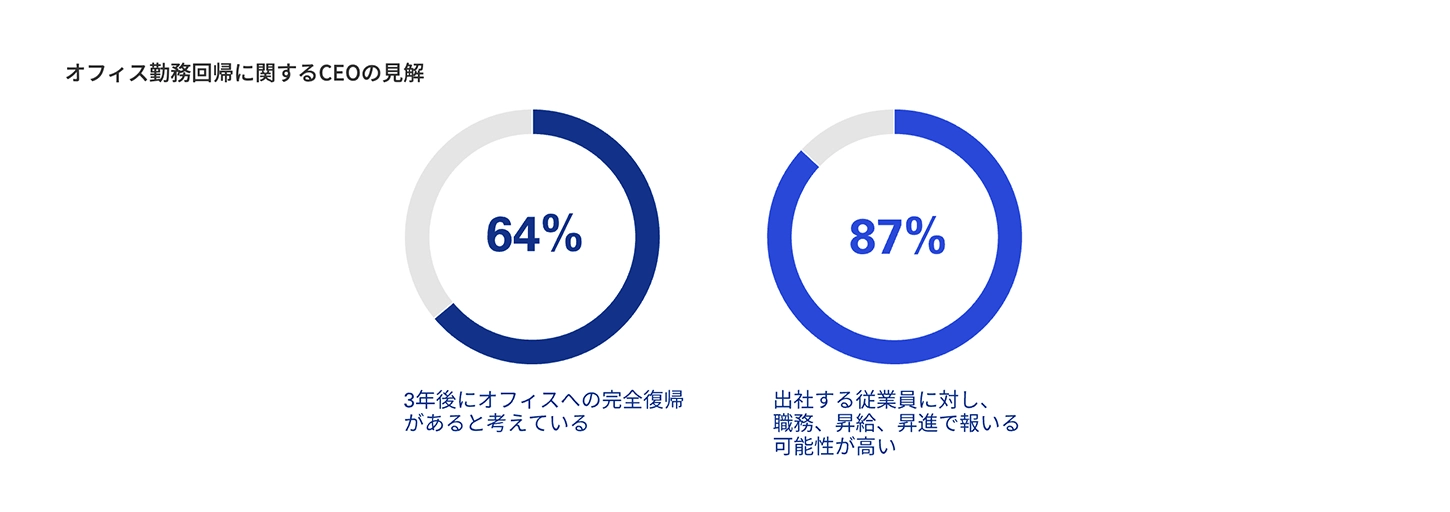

また、世界1300人の経営者を対象にしたKPMGの調査によると「今後3年以内に従業員が完全にオフィスに戻る」と答えた経営者は83%。さらに87%が「出社している従業員を人事評価で優遇する可能性がある」としています。

つまり、出社を前提とした人材配置や昇進評価の仕組みが再び構築されつつあるのが実情です。

そして、日本でも同様の傾向があります。NECは2024年3月に出社率4割以上という方針を打ち出し、対面のコミュニケーション重視へと切り替えました。この方針により、社員の心身のコンディションやチーム内の対話の質が改善したという社内調査結果も発表されています。

さらに大手コンサルティングファームのアクセンチュアは、2025年6月1日から全社員に対し週5日のフル出社(顧客先または自社オフィス)を求める方針を導入予定です。これは2023年10月に開始した「週3日の出社推奨」よりも一歩踏み込んだもので、ルール変更によってより明確に出社を義務化する動きとなります。

このような動きの背景には、企業側のさまざまな課題意識があります。

- 雑談やちょっとしたやりとりが減り、アイデアが生まれにくくなった

- 新卒や若手の育成に手応えを持ちづらい

- 組織としての一体感やカルチャーが弱まっている

- 働いている様子が見えにくく、生産性の判断がしづらい

こうした声が重なり、「やっぱりオフィスの力って大きいよね」という空気が、再び強まりつつあります。

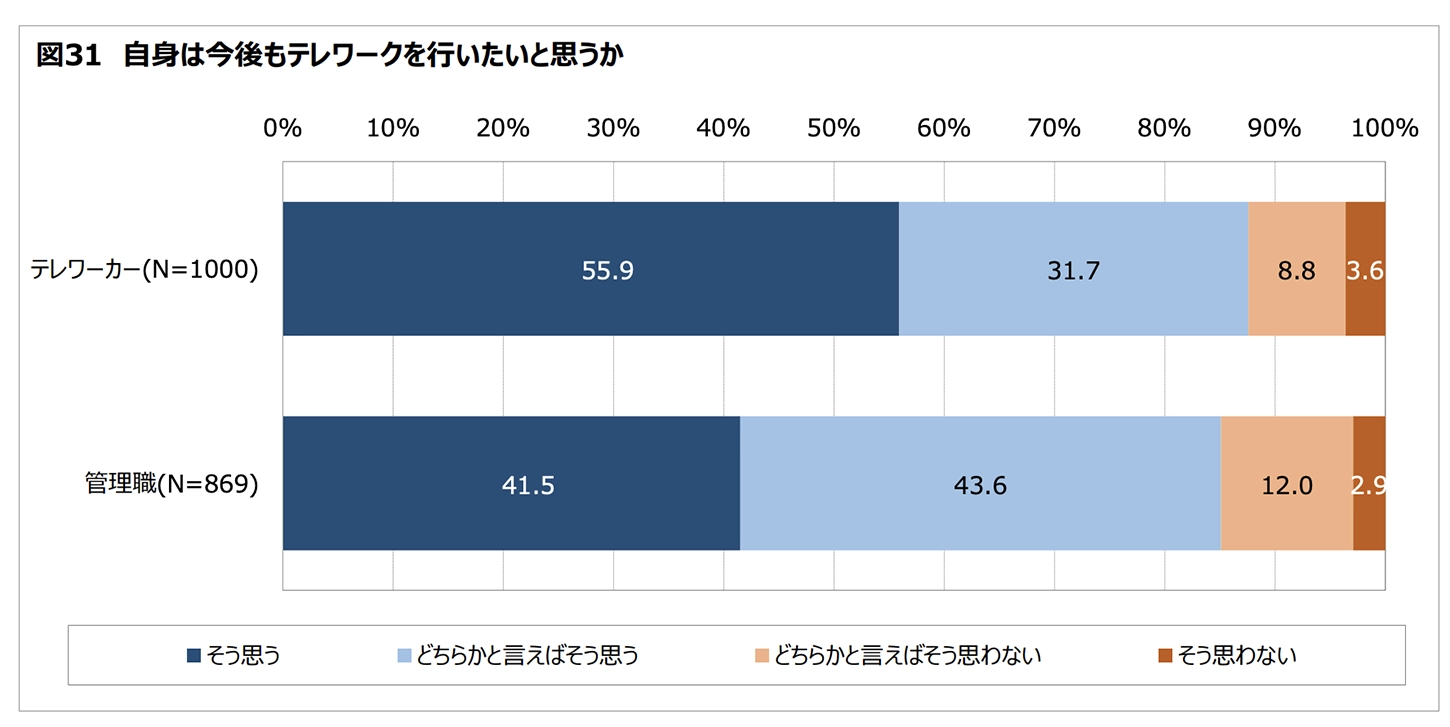

一方で、働く側の意識にも変化が見られます。日本生産性本部の2024年の調査では、テレワーカーのうち55.9%が「今後もテレワークを行いたい」と明確に回答しており「どちらかといえばそう思う」を含めると85%以上が継続を希望しています。

こうした中で、出社とリモートワークをどう両立させるかという点で運用上の調整が求められています。業務ごとに適した働き方を見極めきれないまま混在運用を続けた結果、判断や連携が難しくなるといったジレンマが表面化してきている印象もあります。

このように、出社回帰の背景には組織をどう維持し、人の働き方や貢献をどう評価・運用していくかという課題と、その中で揺れる現場との温度差が潜んでいます。

米Amazon、Googleも出社回帰 なぜ、わざわざ脱リモートするのか?|ITmediaビジネス

アクセンチュアが6月から全社員に週5日のフル出社を要求、オフィス回帰の波到来か|日経クロステック

KPMGグローバルCEO調査2023|KPMG

テレワークに関する意識調査 結果概要|公益財団法人 日本生産性本部

出社とリモートワークの比較|それぞれのメリット・デメリット

出社とフルリモート、それぞれの働き方にはメリットとデメリットがあります。感覚的な「向き・不向き」だけで語られることも多いテーマですが、いくつかの視点で整理することで、それぞれの特性や課題が見えてきます。

| 項目 | 出社ワーク | フルリモートワーク |

| コミュニケーション | 雑談や偶発的なやりとりが生まれやすい | 意図的な設計やツール活用が必要 |

| 生産性 | 管理しやすいが環境に左右されやすい | 自己管理力次第で集中・効率化しやすい |

| ワークライフバランス | 通勤や拘束時間が負担になることも | 通勤ゼロで家庭や個人時間を確保しやすい |

| チーム連携 | 一体感は得やすいが属人的にもなりがち | 情報共有の仕組み化が前提となる |

| 包摂性・公平性 | 出社が困難な人には不利が生じることも | 地理やライフスタイルに左右されにくい |

出社のメリット

- 偶発的な会話が生まれやすく、アイデアの共有や共創が起こりやすい。

- 職場に来ることでオン/オフの切り替えがしやすく、規則正しい生活になりやすい。

- 組織文化や帰属意識を体感しやすく、特に若手育成には有効。

出社デメリット

- 通勤時間がかかり、生活や体力への負担が大きくなる。

- 家庭や個人の事情を持つ人にとって柔軟性が乏しい。

- オフィス中心の働き方が前提になると、地域やライフスタイルに多様性を持ちづらい。

フルリモートのメリット

- 自宅や地域に縛られず、柔軟に生活スタイルを設計できる。

- 通勤ストレスがなく、体力や時間にゆとりができる。

- 育児や介護といった家庭の事情と両立しやすい。

フルリモートのデメリット

- 偶発的な雑談や非言語コミュニケーションが生まれにくく、孤立感が出やすい。

- チーム連携が属人的になると情報の断絶が起こるリスクがある。

- 自己管理能力や環境整備の差が、生産性や働き方の満足度に直結する。

このように、どちらの働き方にも「良さ」と「難しさ」があります。出社には、偶発的な会話から生まれるアイデアや、職場の空気感を共有できるという利点がありますが、通勤や時間的制約など柔軟性を損なう側面もあります。

一方、フルリモートでは、生活スタイルに合わせた働き方が可能になる反面チームとの連携や孤立感への配慮が必要です。重要なのは、どちらかに優劣をつけることではなく働く人の状況や職種に応じた選択肢があること。組織としても、画一的な方針に頼るのではなく、それぞれの特性に応じた制度や文化の設計が求められています。

職業・職種による向き不向き

働き方の適性は、個人の状況だけでなく、職業や職種によっても大きく異なります。以下は、出社とリモートの相性について職種別に整理した一例です。

| 職種・業務タイプ | 出社が向いている理由 | リモートが向いている理由 |

| 営業・販売 | 対面の信頼構築が重視される/現場対応が多い | 顧客対応がオンラインで完結する場合はリモートも可能 |

| サービス(医療・介護・接客) | 現地での対応が不可欠/チームでの瞬発的判断が必要 | 原則出社前提。ただし一部バックオフィス業務はリモート可 |

| クリエイティブ(デザイン・執筆) | 集中環境の構築がしやすい/成果物ベースの評価が可能 | 進行管理や連携が整っていればリモートで高い成果が出しやすい |

| エンジニア・開発職 | 情報共有が整備されていれば自立的に作業可能 | リモートとの親和性が高く、すでに浸透している業界が多い |

| 管理職・マネージャー | メンバーの状態把握や意思決定には対面の利点がある | デジタルツールを駆使すれば、分散型でも十分に対応可能 |

| 教育・研修 | 対面のほうが反応を見ながら臨機応変に対応しやすい | オンライン講座や教材設計が整っていればリモート展開も可能 |

いずれの働き方も万能ではありません。実際には、職種や業務内容によって向き不向きがあり、「どちらが良いか」ではなく「何に適しているか」が重要です。出社が必要な仕事もあれば、リモートのほうが成果を出しやすい仕事もあります。

一方で、どちらでも対応可能な業務でも、環境整備やマネジメント体制によって生産性に大きな差が出るケースもあります。表が示すように、働き方の適性は一律ではなく、職種や業務の性質に応じて判断されるべきものです。一つの方針で全体を統一するのではなく、役割や現場の実態に即した柔軟な運用が求められています。

フルリモートで働くという選択が必要な理由

私自身、地方に住みながら、都市部のクライアントとリモートで仕事をしています。自然のそばで暮らしながら、東京や大阪の企業と日々やりとりをしている。そんな働き方が現実のものになったのは、ここ数年でリモートという選択肢が広がったおかげです。

通勤圏内にすべての仕事があるわけではない今、「暮らしたい場所に暮らすこと」と「仕事を続けること」の両立は、多くの人にとって現実的なテーマになっています。例えば、地元に戻って家族と暮らしたい人、パートナーの転勤に伴って地域を移る人、自然の近くで暮らしたい人。そうした選択のなかで、都市部にしかない仕事や業務機会とつながるには、フルリモートという働き方が必要不可欠になります。

この選択は、決して“特別な事情”によるものではありません。誰にとっても起こりうる暮らしの変化や、価値観のシフトに対して働き方を柔軟に設計しようとするごくまっとうな判断です。

そして、大手企業を中心に出社回帰の動きが進む中でも、すべての企業がフルリモートを手放しているわけではありません。むしろ、柔軟な働き方を前提にした運用を、積極的に取り入れている企業も少なくないのです。

私の知り合いは、東京のIT企業でフルリモートを基本としながら、必要に応じてリアルの場を設ける“ハイブリッド型”を上手に機能させています。地方在住の社員も多く、北海道から沖縄まで、それぞれの暮らしのペースに合わせて働いているとのこと。対面でのコミュニケーションが必要なときは、都度オフィスを開放したり、ミートアップを企画する形で調整しているそうです。

つまり、「出社かリモートか」という二択ではなく、状況に応じた柔軟な運用を模索する企業が、実際に存在しています。そしてそこには、「どうすればみんなが働きやすいか」を一緒に考えようとする姿勢があります。

リモートワークは自由な働き方というよりも、働くためのアクセス手段のひとつ。多様な事情や価値観を前提とした選択肢を持ち続けることが、結果として企業の強さにもつながっていく。そんな可能性を感じています。

ひとつの働き方を「正解」にしないために

出社にもリモートにも、それぞれに利点と課題があります。どちらかを一律に良い・悪いとするのではなく、業務内容や働く人の状況に応じて、柔軟に選択できる環境が求められています。特に注意したいのは、「出社できること」や「対面でのやりとり」が“標準”であるという前提のまま、制度や評価の仕組みが設計されてしまうことです。

この構造が続くと、多様な働き方や暮らしを選んでいる人にとって、働く機会そのものが狭まってしまう可能性があります。フルリモートという働き方は、誰かにとっての「自由」ではなく、働くために必要な“前提”である場合もあります。

その視点を制度や文化の中にどう織り込むかが、これからの組織づくりや社会の持続性にとって、大切なテーマになっていくのではないでしょうか。