「AI元年」と言われた2023年は、もはや遠い昔のことのように感じられます。ChatGPTをはじめ、GeminiやClaudeなどの生成AIは進化を続け、社会のあらゆる領域に浸透し始めました。教育も例外ではなく、授業設計や教材作成、学習支援への活用が進む中で、「教えるとは何か」「学びとは誰のためにあるのか」といった根本的な問いがあらためて浮かび上がっています。子どもたちが育っていくこの社会で、私たちはAIと教育の関係をどう捉え、未来の学びにどう立ち会うべきなのでしょうか。

この記事では、AIが教育現場にもたらす変化とともに、「学ぶこと」「教えること」の本質をあらためて見つめ直します。制度としての公教育、家庭や地域での関わり方、そしてAIという新たな存在。多様な視点から、これからの教育について私たち一人ひとりの役割を考えていきます。

学校教育は変わったのか?現場から見える課題

この数十年で、教育は確かに進歩してきました。義務教育の普及、ICTの導入、支援制度の拡充──制度としての教育は、かつてに比べて平等に近づいたように見えます。

けれど現場に目を向けると、構造的な課題はいまも根深く残っています。とくに次の二つは、教育の根幹を揺るがす問題です。

ひとつは、「一対多」による一律教育の限界です。いまの授業は、指導要領に沿って、基本的に一人の教師が多数の生徒に同じ内容を同じペースで伝える方式が主流です。この形では、理解が追いつかない子が取り残され、逆にすでに理解した子は退屈してしまう。教師がどれほど努力しても、すべての子に“最適な学び”を届けるには限界があります。

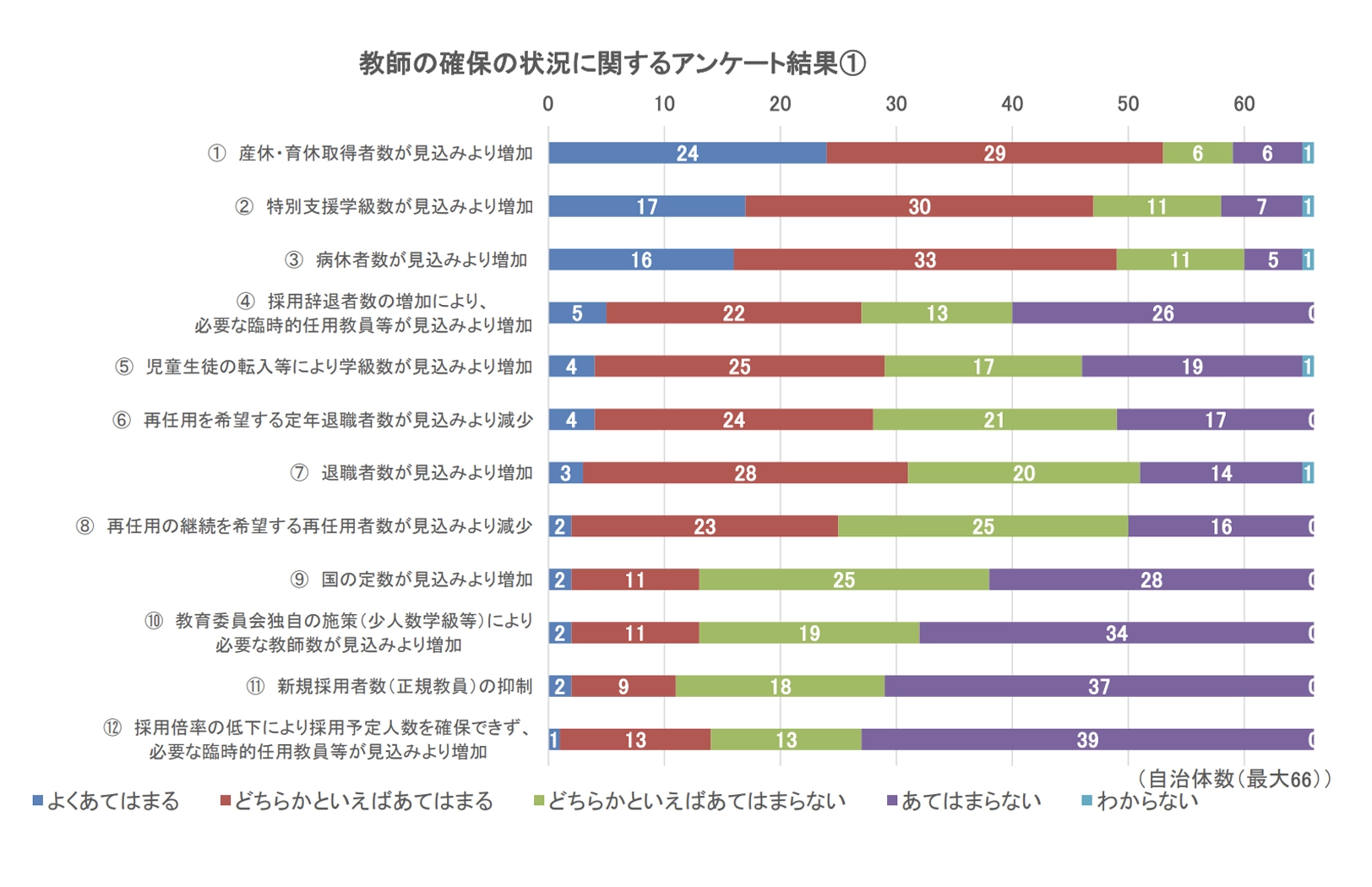

もうひとつは、慢性的な教員不足です。文部科学省の調査によれば、2023年時点で全国の公立小中高校のうち1,500校以上が教員数の定数を満たせておらず、その影響は約8万人の児童・生徒に及ぶとされています。背景には、産休・育休の増加、特別支援学級の拡大、学級数の増加といった要因がありますが、教員のなり手が減っているという根本的な問題も見逃せません。

もうひとつは、慢性的な教員不足です。文部科学省の調査によれば、2023年時点で全国の公立小中高校のうち1,500校以上が教員数の定数を満たせておらず、その影響は約8万人の児童・生徒に及ぶとされています。背景には、産休・育休の増加、特別支援学級の拡大、学級数の増加といった要因がありますが、教員のなり手が減っているという根本的な問題も見逃せません。

教育は、制度としては整備が進んできた一方で、現場の実情に合わない“過負荷構造”のまま運用されているというギャップが存在しています。授業の形式も、人材の体制も、多様化する子どもたちの学びに十分対応できていない。つまり「学ぶ側の変化」と「教える側の仕組み」がズレはじめているのです。

これはテクノロジーの導入だけでは解決できない問題ですが、課題の構造を理解することで、私たちがどこから関わるべきかが見えてきます。

教育に入りはじめたAI、今何が起きているのか

ChatGPTをはじめ、生成AIは今や教育の現場にも入り込みつつあります。調べ学習や英作文、思考の整理といった用途で、すでに一部の学校ではAIが子どもたちの学びの伴走者として使われはじめています。

文部科学省は2023年、「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的ガイドライン」を公表しました。全面的に禁止するのではなく、情報活用能力や批判的思考を育むための道具として、生成AIをどう位置づけるか。その考え方と留意点がまとめられています。

また、2024年にはリーディングDXスクールに指定された一部の先進校から、授業設計や校務効率化におけるAI活用の実践事例も公開されました。授業準備のサポート、評価の補助、個別対応のヒントとしてAIを使うことで、教員の負担を減らしながら生徒一人ひとりへの対応の幅を広げようとする動きです。

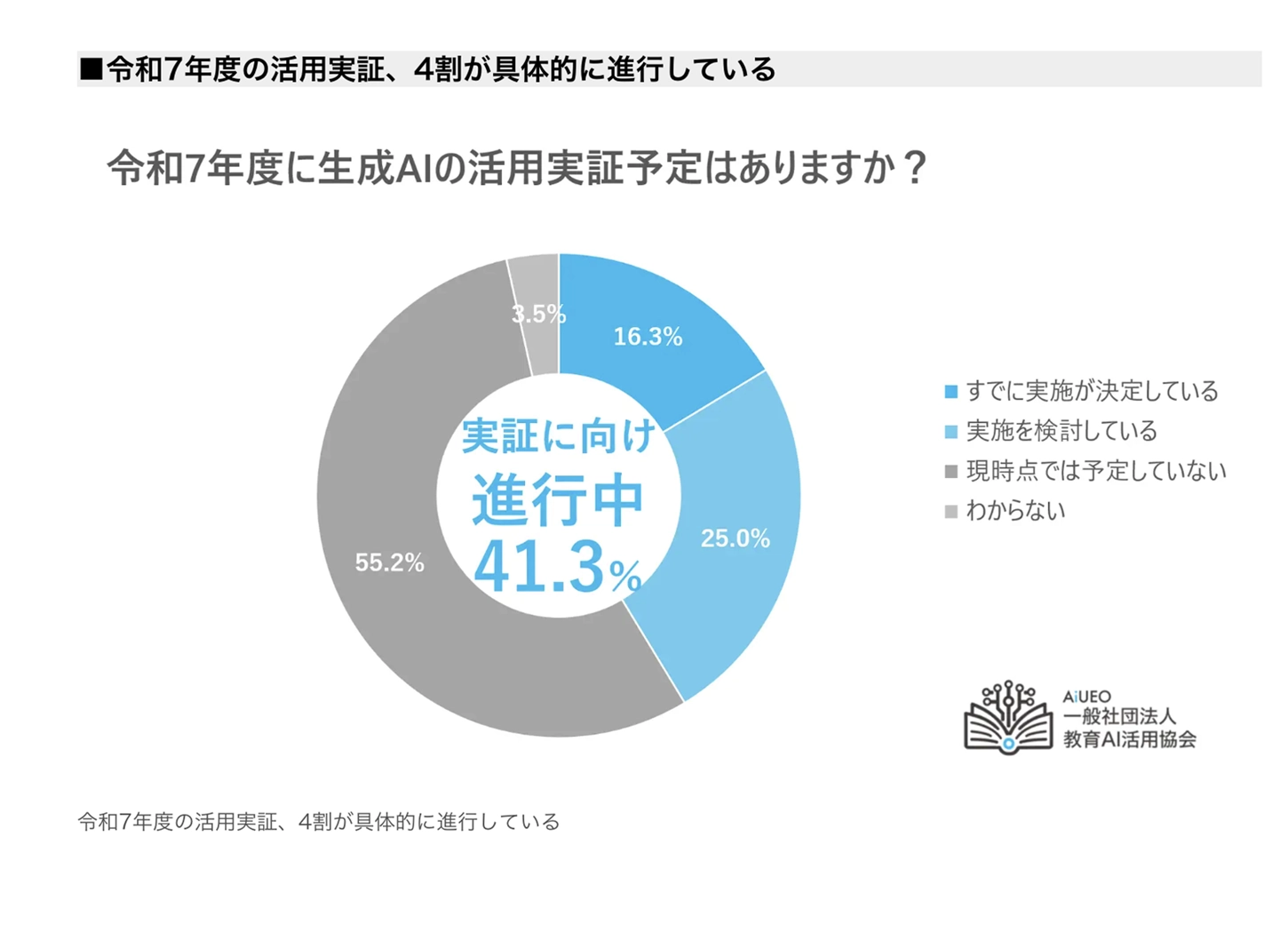

一方で、導入への戸惑いや不安の声も少なくありません。教育AI活用協会が2025年に実施した調査では、全国の教育委員会や学校の約9割が生成AIに関心を持っているものの、導入を検討・決定しているのは約4割にとどまりました。自由記述では「活用事例が知りたい」「影響が未知数で不安」といった声が寄せられています。

さらに、保護者側の視点でも不安は根強く、2023年の民間調査では約7割の保護者が「AI技術の進展によって子どもの将来に不安を感じる」と回答しています。特に「問題解決能力の低下」や「AIへの依存」、「プライバシーやセキュリティのリスク」への懸念が多く挙げられました。

AIが教育の形を変える可能性があることは間違いありませんが、その導入には制度・倫理・現場の理解が伴う必要があります。いま教育現場で起きているのは、単なる技術の普及ではなく、学びのあり方そのものを見直す入り口に立っているということなのかもしれません。

参考

AIが答えを教える時代に、人が“教える”意味とは

AIによって知識や情報は、今では誰もが手軽に引き出せるようになっています。英単語の意味や歴史の出来事、数式の解き方といった「正解」は、AIが的確に提示してくれます。調べ学習や資料作成、作文の草案なども、人が一からつくるよりも、AIのほうがはるかに早く、一定の水準で仕上げてくれます。

こうした状況のなかで、あらためて問われているのが、「人が教える意味とは何か」ということです。AIが答えを出してくれるなら、先生や親は何を伝えるべきなのでしょうか。

教える側のキーワードは「コーチング」

教育の本質は、単なる知識の受け渡しにとどまりません。子どもの反応を見ながら言葉を選び、つまずきに気づき、背中を押したり、あえて待ったりしながら寄り添う。そうした対話や関係性のなかで育まれる力は、今も昔も変わらず大切なものです。感情のニュアンスを読み取りながらフィードバックを返す力や、子どもの“わかった”の表情を見逃さない力は、いまのAIにはまだ難しい領域です。

ビジネスの世界ではいま、答えや手段を示すだけでなく、相手の中にある可能性を引き出す「コーチング」という関わり方が注目されています。教育もまた同じです。教師の役割は、子どもが自ら考え、選び、学びを深めていく過程を支えるファシリテーターや伴走者に近いものへとシフトしています。

わからないことに向き合う姿勢を育てる。問いを持つ力を引き出す。自信が揺らいだときに寄り添い、思考を言葉にする手助けをする。そうした関わりが、いま改めて求められています。

教えるとは、答えを渡すことではなく、子どもが自分の道を見つけるための土台をつくること。問いと向き合い、答えを導き出す力を育てること。そんな原点に、いま私たちは立ち返っているのかもしれません。

AIは教育格差を埋めるのか、それとも広げるのか

教える側の役割が変わりつつある一方で、学ぶ側の“環境”にも目を向ける必要があります。AIを活かすには、それを使える条件が整っていることが前提だからです。

AIによって、教育の可能性はたしかに広がっています。個別最適化された学習支援や教員の負担軽減、自主学習の支援など、これまで届きにくかった学びの選択肢が身近になりつつあります。けれど、その恩恵を受けられるかどうかには大きな差があります。端末やネット環境の有無、家庭のサポート体制、教員や保護者のITリテラシー。こうした条件の違いが「使える」と「使いこなせる」のあいだに新たな格差を生み出す恐れがあります。

さらに、AIベースの教材やアプリが標準化されるなかで、インターネット回線やタブレット、スマートフォンが家庭にない、あるいは保護者が使い方をよく理解していない場合、子どもはそもそも活用の入口に立つことすらできません。

とくに低年齢層では、家庭での支援の有無がそのまま学びの格差につながります。保護者のITスキルや言語環境の違いも、見えにくい分断の一因です。こうした新しい格差は、学力や所得といった従来の指標では測りにくく、制度のなかで見過ごされがちです。

「誰でも使える」ではなく、「誰でも使いこなせる」ための環境整備は教育における大きな課題です。ハードやソフトだけでなく、それを活かせる“学びの土壌”を、社会全体で育てていくことが求められています。

AIと“学び”は共存できるか?これからの教育のかたち

AIが社会に広く浸透し、教育現場にも入りはじめた今、「学ぶこと」の意味そのものが見直されています。AIは情報の検索や整理に優れ、個別最適化された学習支援や思考の補助にも活用できるようになりました。一方で、それが人の学びをどう変えるのかは、まだ誰にも明確にはわかっていません。

これから求められるのは、AIを“便利な道具”として使うことではなく、AIと共に問い、考える関係性をどう築くかです。たとえば、AIの出力をそのまま受け取るのではなく、「どうしてこう答えたのか?」「これは本当に正しいのか?」と問い直してみる。そんなプロセスが、思考力や批判的なまなざしを育てる契機になります。

親や教師も、子どもと一緒にAIに触れながら、使い方を試し、考え方を共有することが求められるでしょう。AIを教える側の代替ではなく、対話を生み出す媒介として活かす発想が、教育に新たなつながりをもたらすかもしれません。

AIは“答え”をくれる存在であると同時に、人間にとっての**“問い”を浮き彫りにする存在でもあります。私たちは、どんな問いを持ち、どんな姿勢で学び続けるのか。その姿を子どもと共に探っていくことこそが、「共存する教育」の第一歩なのではないでしょうか。

おわりに──技術の進化に私たちが追いついているか

急速にAIが日常生活に浸透する中で、私たちはその早さについていけているのか。そう感じたことがある人も少なくないはずです。人は、意味のわからないものに恐れを抱きます。AIという言葉が身近になった今でも、その仕組みや限界を知らないまま使っている人は多く、「便利さ」と「不安」は背中合わせのまま存在しています。

けれど大切なのは、技術を恐れることでも、無条件に受け入れることでもなく、それが人の成長にどう関わるのかを問い続けることです。

AIが教育に入りつつある今、何を学ぶか、どう教えるかだけでなく、家庭や地域がどのように関わっていくかが、これからの教育にとって欠かせない視点です。たとえば、家庭で子どもと一緒にAIを使ってみる、学校で行われている取り組みに関心を持つ、地域で子どもたちの学習環境を支える活動に加わってみる。そうした一つひとつの行動が、AI時代の教育に対する「関与」のかたちです。

AI時代の教育に立ち会うとは、すべてを任せることではありません。不確かさの中にいても、自分なりに関わり続けようとする姿勢こそが、子どもたちの未来にとっての分かれ目になるのかもしれません。