「地方は人手不足」とよく言われます。実際に求人を出しても応募が少なく、採用が難航しているという声も多く聞かれます。けれど本当に足りていないのは、“働き手”だけなのでしょうか?

求人サイトをのぞいてみると、そもそも掲載されている仕事の数が少ない。選べる職種が限られ、フルタイムでの就業や専門性を活かせる仕事も多くはありません。「人がいない」のではなく、「働ける仕事がない」。そんな状況が、地方では日常になっているのかもしれません。

一方で、テレワークや副業といった新しい働き方が広がってきたとはいえ、場所にとらわれず働ける職種はまだ一部に限られています。ITや専門職など一部のスキルを持つ人にとっては可能性が開かれていても、多くの人にとって“地方にいながら働き続ける”ことのハードルは依然高いままです。

この記事では、地方における「人材不足」という言葉の背景にある構造的な課題を掘り下げ「足りないのは人なのか、仕事なのか」という問いを通じて、地域で働くということのリアルを考えます。

地方の人材不足はなぜ起こる?——若者流出と産業構造の壁

少子高齢化とともに「地方の人材不足」が各地で叫ばれています。とくに小売、製造、介護など、地域を支える産業では「人が足りない」という声が慢性的に続いていますが、この現象は単純に“働く人がいない”というだけでは説明しきれません。

-.webp)

男女、年齢5歳階級別都道府県間移動者数(2023年、2024年)

.webp)

都道府県別転入超過数(2023年、2024年)

一つの要因として挙げられるのが、若者の都市部への流出です。総務省の「住民基本台帳人口移動報告」によれば、20代前半から後半の若年層が最も活発に都道府県を越えて移動していることが示されています。

進学や就職といった人生の節目に、より多くの仕事やキャリアの選択肢を求めて都市部へ移る傾向が強く「都道府県別転入超過数(2023年・2024年)」にも見られるように、東京都をはじめとする東京圏(神奈川県、埼玉県、千葉県)では転入超過が顕著です。対照的に、多くの地方圏では転出超過が続いています。

「地元で暮らしたい」という思いがあっても、希望する職種の求人が少なかったり、自分の専門性を活かせる仕事が見つかりにくいという現実が立ちはだかり、思い描いた暮らし方を実現するのが難しいと感じる人も少なくありません。こうした状況が、若者の都市部への移動を後押ししている一因になっています。

このような傾向の背景には、地域ごとの産業構造も関係しています。例えば長野県松本市では、自然資源を活かした観光業や、ものづくりの技術が根づく中小製造業など、地域ならではの強みを持つ産業が発展してきました。地域経済を支える大切な基盤である一方で、ITやコンテンツ産業などの分野はまだ発展途上にあり、働き方の選択肢という点では都市部とのギャップが残っています。

つまり、地域資源を活かした産業が活発であっても、働く人にとっては「どんな仕事を選べるか」という面で制約を感じる場面もあるということです。地方の人材不足には、働き手の数だけでなく、選べる仕事の種類の少なさという側面も見逃せません。

都市と地方で異なる、仕事の選択肢と構造のちがい

地方の人材不足について考える際には、地域ごとに異なる仕事の環境や産業の偏りにも目を向ける必要があります。東京・大阪・名古屋・福岡といった大都市圏と、長野・新潟などの地方都市を比べると、求人の数や職種の幅に明らかな開きがあることがわかります。

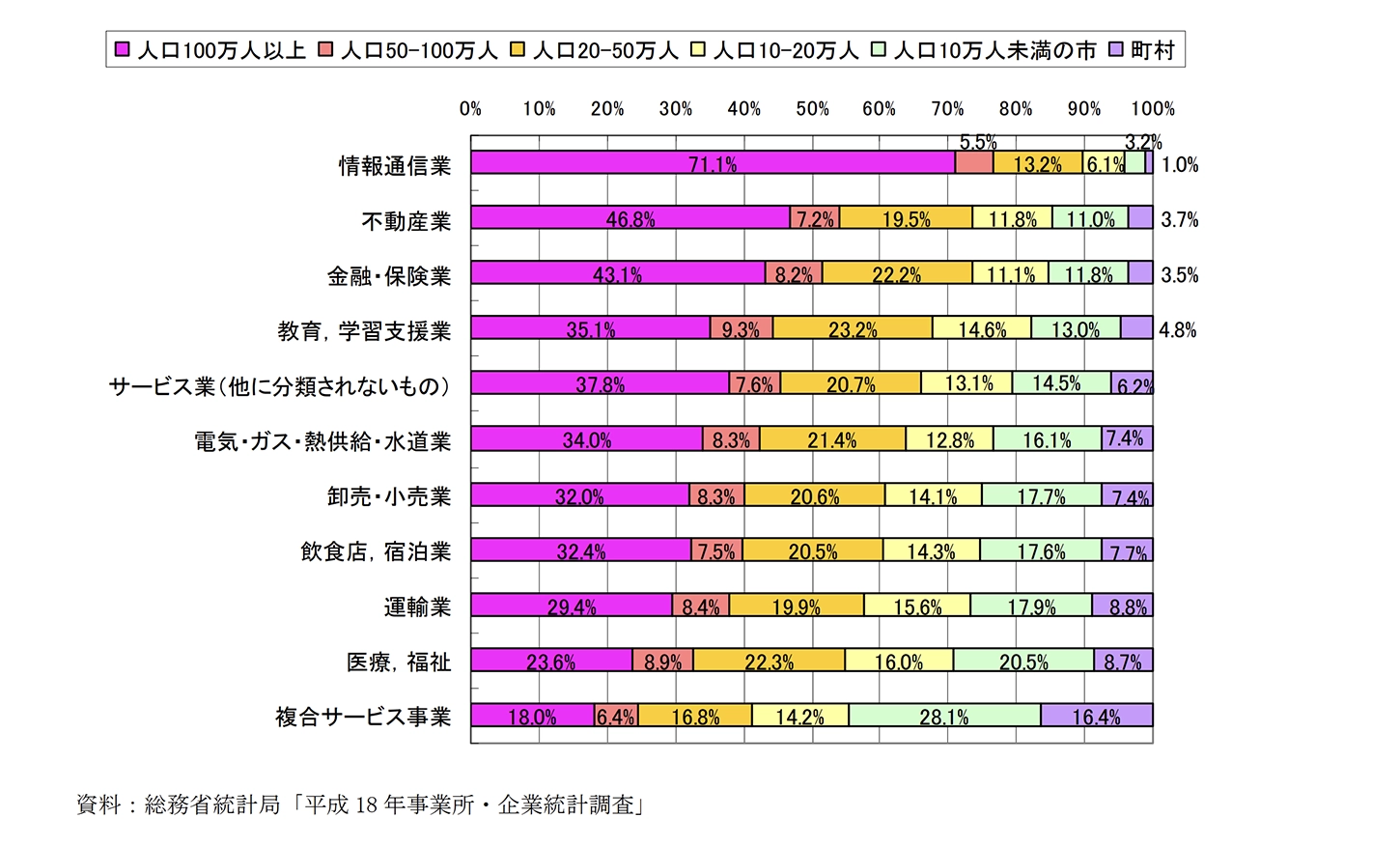

総務省統計局「平成 18 年事業所・企業統計調査」

少し古いデータになりますが、総務省統計局の「平成18年 事業所・企業統計調査」では、情報通信業や金融・保険業、不動産業などの事業所が、人口100万人以上の都市に集中しており、人口の少ない地域や町村部ではその割合が著しく低いことが示されています。

この統計は、都市部には高付加価値産業が集まりやすく、地方では製造業や飲食、医療・福祉といった、対面業務や現場対応が求められる職種が中心になる傾向を反映しています。

こうした構造の違いは、現在の求人傾向にも見て取れます。東京のような都市部では、ITや金融、クリエイティブ職などの求人が豊富にあり、リモートワークにも対応した働き方が選びやすくなっています。一方で、長野や新潟など地方都市では、地域に根差した産業に求人が集中し、専門性のある業務や柔軟な勤務形態を希望する人にとっては、希望に合う仕事が見つかりにくい場面も多くあります。

「地元に希望する職種がない」「キャリアアップの機会が少ない」といった声は、個人の問題にとどまらず、地方の人材不足を引き起こす背景として見過ごせないものです。働き手がいないのではなく、そもそも働く場所が少ない。この視点から地方の人材課題を見直すことが、今後の選択肢を広げるヒントになるはずです。

地方で働くは、リモートワークで現実になったのか

テレワークや副業といった柔軟な働き方が広がるなか、「地方にいながら都市部の仕事を担う」スタイルは、かつてよりも現実味を帯びてきました。IT系やクリエイティブ職を中心に、フルリモートを基本とする企業も増え、地方に拠点を持つ企業によるハイブリッドワークの事例も見られるようになっています。

とはいえ、「地方で働くこと」のハードルがすべて解消されたわけではありません。

例えば、私の知り合いにも「いずれは地元にUターンして働きたい」と考えていた方がいました。自然のある暮らしや家族との時間を大切にしたいという思いから、移住を真剣に検討していましたが、実際に求人を調べてみると、希望する職種が地元にはほとんどなく、あっても給与水準が都市部に比べて大きく下がることがわかりました。

「生活を続けていくには、やはり現実的ではないかもしれない」。そう話しながら、その方は最終的に地元へのUターンを諦めました。

また、リモートワークができる職種自体が一部に限られていることも現実です。都市部の求人の多くがオフィスワークやIT関連であるのに対し、地方では医療、福祉、製造、建設など「現場に立つこと」が前提の職種が多数を占めています。これらの仕事は、必然的にリモートワークでは担えません。

リモートワークが可能になったとはいえ、それだけで「地方で働く」がすべて叶うわけではありません。仕事の選択肢の幅や地域の産業構造、自分自身のライフステージ。そうしたいくつかの条件が重なり合うなかで、働き方の選択はかたちづくられていくのだと思います。

地方の人材不足に、私たちはどのように立ち向かうのか

地方における人材不足の解決策を考えるとき、その背後にある大きな構造的課題を前に個人ができることは限られていると感じるかもしれません。同時に、地方企業や自治体といった地域側の選択や取り組みもまた、現実の制約の中で模索され続けています。

けれど、それでも私たちは考え続けなければなりません。個人として、地域企業として、そして自治体や地域社会として、どこに手を伸ばせるのか。個人、企業、地域の3つの視点から、取り組める方向性を考えてみます。

個人の視点|「暮らし方と働き方のすり合わせ」

地方で暮らしながら働くには、「自分の理想」と「地域にある現実」をどのようにすり合わせていくかが出発点になります。たとえば、自然のある場所で子育てをしたい、家族と近くで暮らしたいといった希望があったとしても、地域に希望する仕事が見つからなかったり、給与水準が大きく下がってしまう場合もあります。

それでも、自分にとっての暮らしの優先度が高ければ、収入の変化を受け入れるという判断も一つの選択肢です。働き方そのものを見直すことで、道が見えてくることもあります。

副業や業務委託の形で、都市部の仕事とつながりながら働く。あるいは、フルリモートが可能な職種に転職・独立する。まずは自分が何を大切にしたいかを見つめたうえで、それを実現するためにどんなスキルや関わり方が必要なのかを考えていく。その積み重ねが、「地方で働き続けること」の現実的な手がかりになっていきます。

企業の視点|採用ではなく“関わり”を広げる発想へ

地方の中小企業にとって、人材不足は慢性的な課題です。フルタイムで雇用できる体力がない、専門スキルを持つ人材が地元にはいない。そんな制約のなかで、企業ができるのは採用だけではありません。

例えば、業務の一部をリモート対応可能な形に再設計することで、地元以外の人材ともつながることができます。完全なフルリモートが難しくても、週の数日だけのオンライン業務や、スポットでの現地出社など、柔軟な働き方を取り入れていくことで、より多様な人との接点が生まれます。

実際に、県外在住の副業人材やオンラインアシスタントと協働しながら、デザイン・マーケティング・経理業務などを外部に委託する企業も増えてきました。これまで「雇うしかなかった」業務に対しても、「誰と、どんな関わり方をするか」を選べるようになってきています。

働く人を“抱え込む”のではなく、“巻き込む”という発想が、これからの地方企業には求められているのかもしれません。

企業の視点|“ここで働きたい”と思える環境づくりを

地方の中小企業にとって、人材不足は長年にわたる課題です。地元に求めるスキルを持つ人がいない、フルタイムで雇用できる余裕がない。そんな状況のなかで、企業側に求められているのは「雇用」そのものを増やすのではなく、関わり方を柔軟に広げていく発想です。

例えば、業務の一部をリモート対応可能な形に見直すことで、地元に住む人だけでなく都市部にいながら「地方と関わりたい」と思う人にもアプローチができます。完全なフルリモートでなくても、週の数日をオンライン対応にしたり、必要なときだけのスポット出社を取り入れたりと、働き方を柔軟にする工夫はさまざまです。

また、県外在住の副業人材やオンラインアシスタントとプロジェクト単位で協働するケースも増えてきました。こうした関わり方は、Uターン・Iターン希望者にとっても、地元との接点をつくる入り口になります。

企業にとっては、「いつか地元で働きたい」と思っている人に“ここで働く未来が想像できる”環境を用意できるかが、これからの鍵になるのかもしれません。働く人を抱え込むのではなく、関係性をゆるやかにつなぐ。それが地域にとっての新しい雇用のかたちになっていくように思います。

地域・自治体の視点|雇用の場を地域で育てていくために

人材不足に悩む地方において、自治体や地域が担う役割はますます大きくなっています。企業と求職者をマッチングするだけではなく「そもそも働く場が少ない」という根本的な課題に向き合う必要があるからです。

例えば長野県小諸市では、移住者や子育て世代が小さくビジネスを始められるよう、市が整備した複合型中心拠点誘導施設「こもテラス」が、地域の起業支援の拠点となっています。この施設では、創業に関する相談や事業計画づくり、販路開拓、オフィススペースの提供など、地域ぐるみで起業を後押しする体制が整えられています。

もう一つの例として、長野県富士見町にある「富士見 森のオフィス」があります。2015年に開設されたこの施設は、個室オフィスやコワーキングスペース、会議室、食堂、宿泊機能まで備え、都市部の企業にとってはサテライトオフィスやテレワーク拠点として活用される一方、地域の人々にとっては“公民館”のような場所として親しまれています。

この森のオフィスを中心に、町では「移住&テレワーク支援制度」も導入されており、移住者がここを拠点に働く際には、家賃や光熱費の補助を受けることができます。働く場所の確保と同時に、地域イベントや暮らしのなかでのつながりも支援の対象となっており、単なる制度にとどまらず「関わり合いのある暮らし方」までを支援しているのが特徴です。

また、副業・兼業人材とのマッチングや、リスキリングの支援、UIターン人材への暮らしのサポートなど、「働く人の入り口」を増やす試みも各地で模索されています。「ここなら挑戦できそう」と思ってもらえるような受け皿や支援体制の有無が、その地域の選ばれ方にも影響します。

仕事の機会や関わりの余地を少しずつでも増やしていくこと。それは、地域で多様な人が働き続けられる環境を育てていくうえで欠かせない視点です。目指すのは、一つの大きな雇用ではなく、小さな挑戦や実践が積み重なり、働く選択肢が根づいていくような、土壌を築いていくことなのかもしれません。

地方の人材不足は、「小さな解決」の積み重ねで動き出す

「人がいない」から「人材不足」と言われてきた地方。しかし実際には、仕事の選択肢が少ないこと、暮らしと両立できる働き方が限られていること、そして“ここで働きたい”と思える環境が整っていないこと。そうした積み重ねが、地域に根深い「人の流出」や「定着の難しさ」につながっていました。

そのすべてを一度に解決することは難しくても、一人の働き手が理想と現実をすり合わせながらできる一歩、企業が柔軟な関わり方を取り入れる工夫、地域が仕事そのものを育てていく取り組み。こうした小さな変化を重ねていくことで、地域の働く環境は変わっていきます。

人材不足という課題は、大きすぎて見えづらいこともあります。それでも「どんな人が、どんな関わり方なら地域とつながれるか」を一つずつ考え直すことが、これからの地域の選ばれ方を静かに変えていくのではないでしょうか。

■連載:地方で働く